1961年,傅雷在给留法挚友刘抗的一通长信中毫不避讳地将明清和近代画家几乎作了全盘犀利点评。

傅雷是我国著名的翻译家、文艺批评家和艺术理论家,他涉足的艺术范围广泛,包括文学、美术、音乐、戏剧、雕塑等领域,并卓有建树。

1961年,傅雷在给留法挚友刘抗的一通长信中毫不避讳地将明清和近代画家几乎作了全盘点评,(书信原名《傅雷致刘抗书 一九六一年七月三十一曰晚》),这些观点因仅限于亲友的书信中,很长时间不为世人所知。本文摘录这封信的部分内容,一览其犀利的观点与点评。

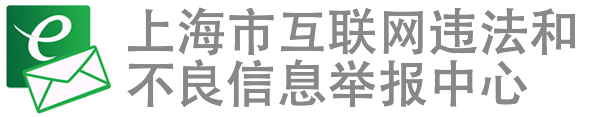

傅雷(1908年-1966年)

抗:……(略)从来信批评梅瞿山的话,感到你我对中国画的看法颇有出入。此亦环境使然,不足为怪。足下久居南洋,何从饱浸国画精神?在国内时见到的(大概伦敦中国画展在上海外滩中国银行展出时,你还看到吧?)为数甚少,而那时大家都年轻,还未能领会真正中国画的天地与美学观点。

1929年,傅雷与留法挚友刘抗(右一)、张弦(中)、陈人浩(左一)在法国合影

中国画与西洋画最大的技术分歧之一是我们的线条表现力的丰富,种类的繁多,非西洋画所能比拟。枯藤老树,画家吴昌硕、齐白石以至扬州八怪等等所用的强劲的线条,不过是无数种线条中之一种,而且还不是怎么高级的。

倘没有从唐宋名迹中打过滚、用过苦功,而仅仅因厌恶四王(指清朝四位王姓山水画代表画家,分别是王时敏、王鉴、王翚和王原祁)、吴恽(清朝画家吴历、恽寿平)而大刀阔斧的来一阵“粗笔头”,很容易流为野狐禅。扬州八怪中,大半即犯此病。吴昌硕全靠“金石学”的功夫,把古篆籀的笔法移到画上来,所以有古拙与素雅之美,但其流弊是干枯。

吴昌硕《岁朝清供图》,1915年作,故宫博物院

白石老人则是全靠天赋的色彩感与对事物的新鲜感,线条的变化并不多,但比吴昌硕多一种婀娜妩媚的青春之美。至于从未下过真功夫而但凭秃笔横扫,以剑拔弩张为雄浑有力者,真是自欺欺人,如大师即是。还有同样未入国画之门而闭目乱来的。

齐白石《牵牛竹鸡图》

例如徐XX(徐悲鸿)。最可笑的,此辈不论国内国外,都有市场,欺世盗名红极一时,但亦只能欺文化艺术水平不高之群众而已,数十年后,至多半世纪后,必有定论。除非群众眼光提高不了。

石涛为六百年(元朝灭亡以后)来天才最高之画家,技术方面之广,造诣之深,为吾国艺术史上有数人物。去年上海市博物馆举办四高僧(八大、石涛、石溪、渐江)展览会,石涛作品多至五六十幅;足下所习见者想系大千辈所剽窃之一二种面目,其实此公宋元功力极深,不从古典中“泡”过来的人空言创新,徒见其不知天高地厚而已(亦是自欺欺人)。

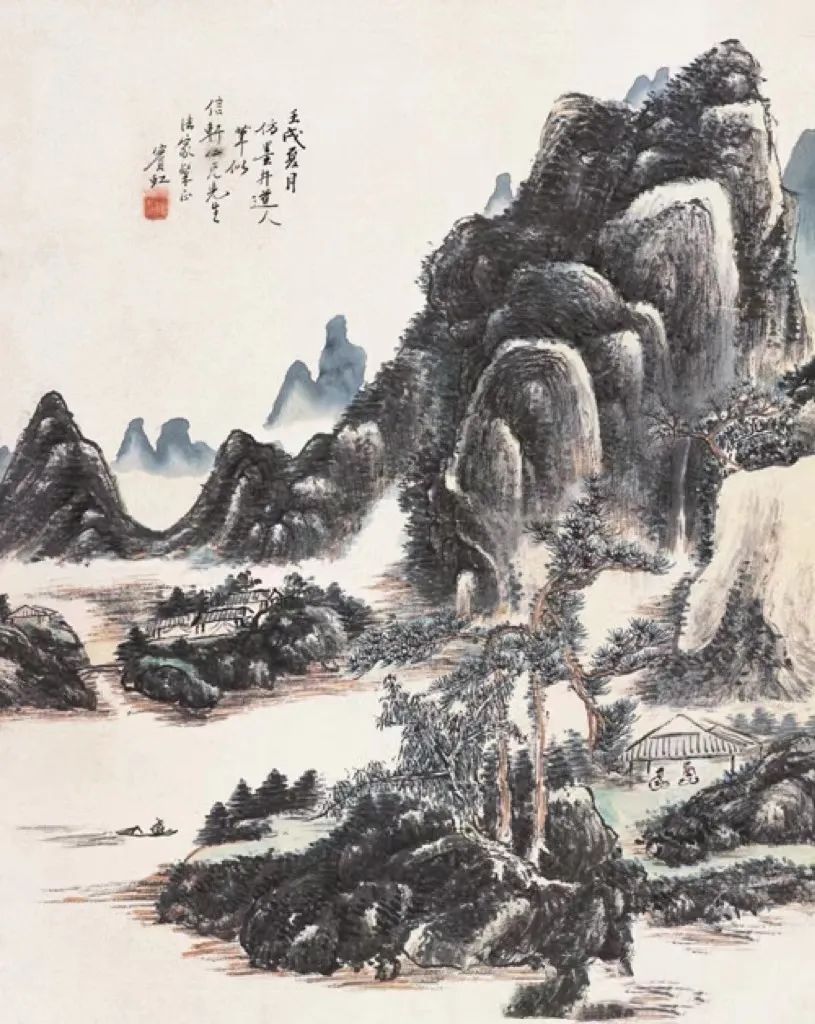

石涛《搜尽奇峰打草稿》(局部),故宫博物院

道济(石涛)写黄山当然各尽其妙,无所不备,(画家)梅清写黄山当然不能与之颉颃,但仍是善用中锋,故线条表现力极强,生动活泼。来书以大师气魄豪迈为言,鄙见只觉其满纸浮夸(如其为人),虚张声势而已,所谓trompe l'oeil(optical illusion视觉陷阱)。他的用笔没一笔经得起磨勘,用墨也全未懂得“墨分五彩”的nuances(shading 明暗)与subtilité(subtlety 微妙)。

左:黄宾虹像

右:1948年黄宾虹夫妇与傅雷夫妇合影

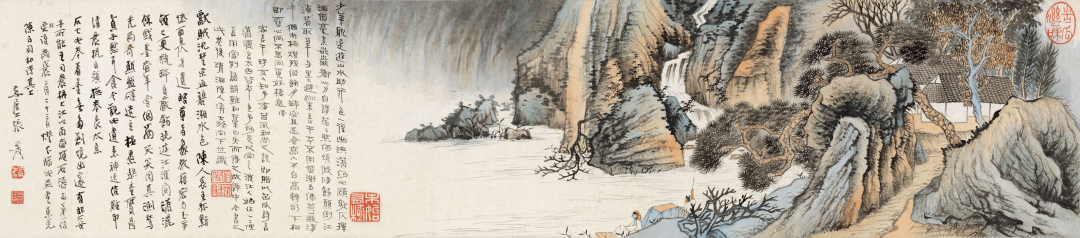

以我数十年看画的水平来说:近代名家除白石、宾虹二公外,余者皆欺世盗名;而白石尚嫌读书太少,接触传统不够(他只崇拜到金冬心为止)。宾虹则是广收博取,不宗一家一派,浸淫唐宋,集历代各家之精华之大成,而构成自己面目。

尤可贵者他对以前的大师都只传其神而不袭其貌,他能用一种全新的笔法给你(五代后梁画家)荆浩、关同,(宋代画家)范宽的精神气概,或者是(元代画家)子久(黄公望)、云林(倪瓒)、山樵(王蒙)的意境。他的写实本领(指旅行时构稿),不用说国画家中几百年来无人可比,即赫赫有名的国内几位洋画家也难与比肩。

他的概括与综合的智力极强。所以他一生的面目也最多,而成功也最晚。六十左右的作品尚未成熟,直至七十、八十、九十,方始登峰造极。我认为在综合前人方面,石涛以后,宾翁(黄宾虹)一人而已(我二十余年来藏有他最精作品五十幅以上,故敢放言。外间流传者精品十不得一)。

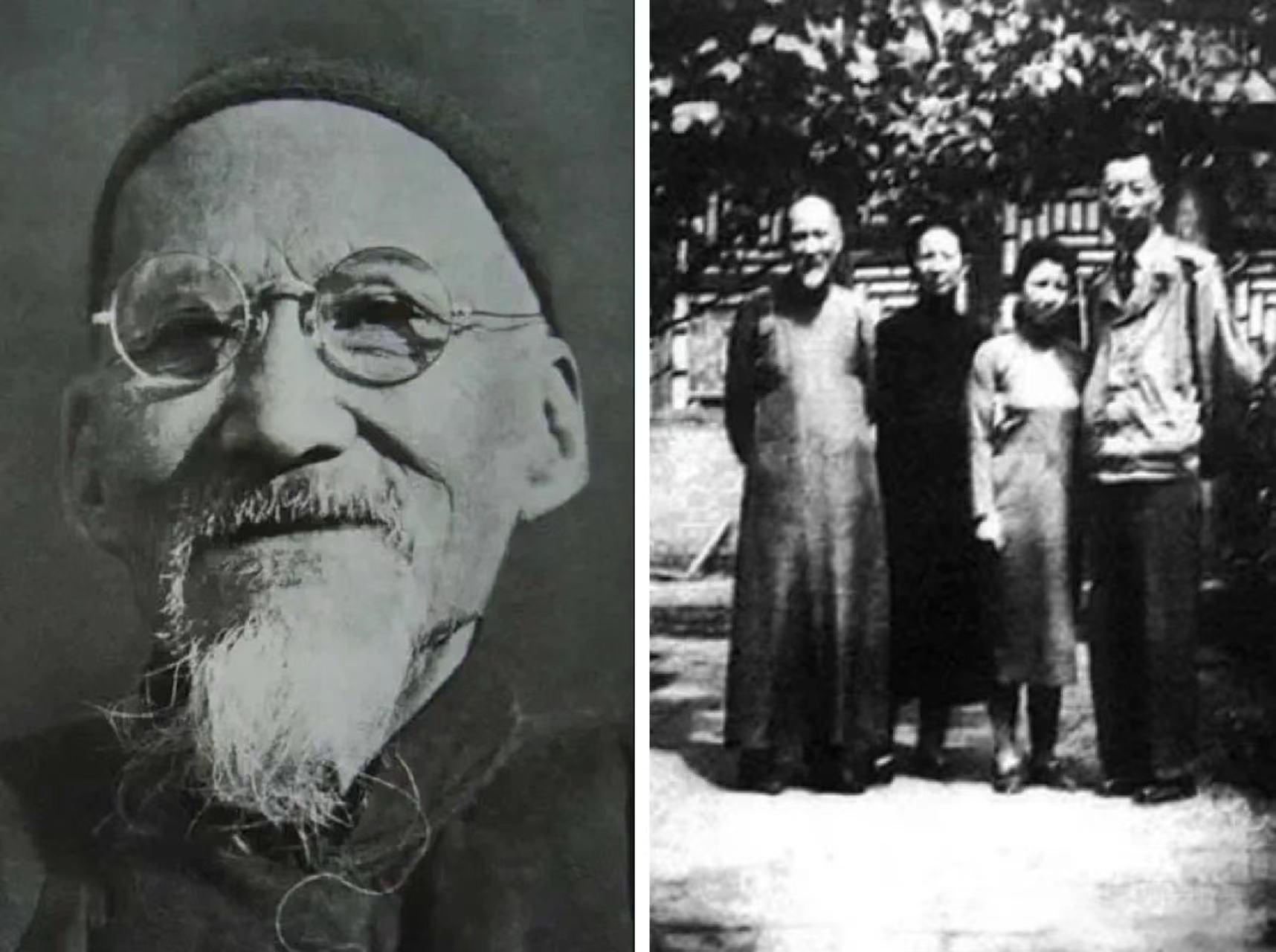

黄宾虹《溪桥图》现藏于南京博物院

生平自告奋勇代朋友办过三个展览会,一个是与你们几位同办的张弦(至今我常常怀念他,而且一想到他就为之凄然)遗作展览会;其余两个,一是黄宾虹的八秩纪念画展(一九四三年)(为他生平独一无二的“个展”,完全是我怂恿他,且是一手代办的),一是庞薫琹的画展(一九四七年)。

黄宾虹《仿墨井边道人笔意》,1922年,现藏于中国美术馆

从线条(中国画家所谓用笔)的角度来说,中国画的特色在于用每个富有表情的元素来组成一个整体。正因为每个组成分子——每一笔每一点——有表现力(或是秀丽,或是雄壮,或是古拙,或是奇峭,或是富丽,或是清淡素雅),整个画面才气韵生动,才百看不厌,才能经过三百五百年甚至七八百年一千年,经过多少世代趣味不同、风气不同的群众评估,仍然为人爱好、欣赏。

黄宾虹《山水纪游册页是开之一:北峰南望》,1930年,现藏于中国美术馆

倘没有“笔”,徒凭巧妙的构图或虚张声势的气魄(其实是经不起分析的空架子,等于音韵铿锵而毫无内容的浮辞),只能取悦庸俗而且也只能取媚于一时。历史将近二千年的中国画自有其内在的(intrinsèque)、主要的(essentiel)构成因素,等于生物的细胞一样;缺乏了这些,就好比没有细胞的生物,如何能生存呢?

四王所以变成学院派,就是缺少中国画的基本因素,千笔万笔无一笔是真正的笔,无一线条说得上表现力。

王时敏《杜甫诗意图册之一》,现藏于故宫博物院

明代的唐、沈、文、仇(仇的人物画还是好的。——原注)(分别指唐寅、沈周、文征明、仇英四人)在画史上只能是追随前人而没有独创的面目,原因相同。扬州八怪(清代中期书画家,包括金农、郑燮、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔)之所以流为江湖,一方面是只有反抗学院派的热情而没有反抗的真本领真功夫,另一方面也就是没有认识中国画用笔的三昧,未曾体会到中国画线条的特性,只取粗笔纵横驰骋一阵,自以为突破前人束缚,可说是心有余而力不足,亦可说未尝梦见艺术的真天地。结果却开了一个方便之门,给后世不学无术投机取巧之人借作遮丑的幌子,前自白龙山人(书画家王一亭),后至徐××(徐悲鸿),比比皆是也。

大千是另一路投机分子,一生最大本领是造假石涛,那却是顶尖儿的第一流高手。他自己创作时充其量只能窃取道济的一鳞半爪,或者从(明代花卉画家)陈白阳、(明代画家)徐青藤、(明末清初画家)八大山人(尤其八大山人)那儿搬一些花卉来迷人唬人。往往俗不可耐,趣味低级,仕女尤其如此。

张大千《临石公山水卷》,手卷,纸本设色,1928年作,26.5cm×94cm

与他同辈的(画家)溥心畲,山水画虽然单薄、松散、荒率,花鸟的taste(趣味)却是高出大千多多!一般修养亦非大千可比,大千的中文就不通!他给徐悲鸿写序(中华书局数十年前画册—原注)即有大笑话在内,书法之江湖尤令人作恶。

黄宾虹《万松烟霭》,现藏于中国美术馆

你读了以上几段可能大吃一惊。平时我也不与人谈,一则不愿对牛禅琴;二则得罪了人于事无补;三则真有艺术良心、艺术头脑、艺术感受的人寥若晨星,要谈也无对象。

不过我的狂论自信确有根据,但恨无精力无时间写成文章(不是为目前发表,只是整理自己思想)。倘你二十五年来仍在国内,与我朝夕相处,看到同样的作品(包括古今),经过长时期的讨论,大致你的结论与我的不会相差太远。

线条虽是中国画中极重要的因素,当然不是惟一的因素,同样重要而不为人注意的还有用墨,用墨在中国画中等于西洋画中的色彩,不善用墨而善用色彩的,未之有也。但明清两代懂得此道的一共没有几个。虚实问题对中国画也比对西洋画重要,因中国画的“虚”是留白,西洋画的虚仍然是色彩,留白当然比填色更难。

最后写骨写神,用近代术语说是高度概括性,固然在广义上与近代西洋画有共通之处,实质上仍截然不同,其中牵涉到中西艺术家看事物的观点不同,人生哲学,宇宙观,美学概念等等的不同。

正如留空白(上文说的虚实)一样,中国艺术家给观众想像力活动的天地比西洋艺术家留给观众的天地阔大得多,换言之,中国艺术更需要、更允许观众在精神上、在美感享受上与艺术家合作。这许多问题没法在信中说得彻底。足下要有兴趣的话,咱们以后有机会再谈。

国内洋画自你去国后无新人。老辈中大师(画家刘海粟)依然如此自满,他这人在二十几岁时就流产了。以后只是偶尔凭着本能有几幅成功的作品。解放以来的三五幅好画,用国际水平衡量,只能说平平稳稳无毛病而已。

如抗战期间在南洋所画斗鸡一类的东西,久成绝响。没有艺术良心,决不会刻苦钻研,怎能进步呢?浮夸自大不是只会“故步自封”吗?近年来陆续看了他收藏的国画,中下之品也捧做妙品;可见他对国画的眼光太差。我总觉得他一辈子未懂得(真正懂得)线条之美。他与我相交数十年,从无一字一句提到他创作方面的苦闷或是什么理想的境界。你想他自高自大到多么可怕的地步。(以私交而论,他平生待人,从无像待我这样真诚热心、始终如一的;可是提到学术、艺术,我只认识真理,心目中从来没有朋友或家人亲属的地位。所以我只是感激他对我友谊之厚,同时仍不能不一五—十、就事论事批评他的作品。)

(现代画家)庞薰琹在抗战期间在人物与风景方面走出了一条新路,融和中西艺术的成功的路,可惜没有继续走下去,十二年来完全抛荒了。——(白描“铁线”的成就,一九四九年以前已突破张弦。)

现在只剩一个林风眠仍不断从事创作。因抗战时颜料画布不可得,改用宣纸与广告画颜色(现在时兴叫做粉彩画),效果极像油画,粗看竟分不出,成绩反比抗战前的油画为胜。诗意浓郁,自成一家,也是另一种融和中西的风格。以人品及艺术良心与努力而论,他是老辈中绝无仅有的人了。捷克、法国、德国等国都买他的作品。

林风眠《仕女》

单从油画讲,要找一个像张弦去世前在青岛画的那种有个性有成熟面貌的人,简直一个都没有。学院派的张充仁,既是学院派,自谈不到“创作”。

解放后政府设立敦煌壁画研究所(正式名称容有出入),由常书鸿任主任,手下有一批人作整理研究、临摹的工作。一九五四年在沪开过一个展览会,从北魏(公元三至四世纪)至宋元都有。简直是为我们开了一个新天地。人物刻画之工(不是工细!),色彩的鲜明大胆,取材与章法的新颖,绝非唐宋元明正统派绘画所能望其项背。中国民族吸收外来影响的眼光、趣味,非亲眼目睹,实在无法形容。

那些无名作者才是真正的艺术家,活生生的,朝气蓬勃,观感和儿童一样天真朴实。但更有意思的是愈早的愈modern(时尚),例如北魏壁画色彩竟近于Rouault(鲁奥,George Rouault,1871-1958,法国画家),以深棕色、浅棕色与黑色交错;人物之简单天真近于西洋野兽派。中唐盛唐之作,仿佛文艺复兴的威尼斯派。可是从北宋起色彩就黯淡了,线条繁琐了,生气索然了,到元代更是颓废之极。

我看了一方面兴奋,一方面感慨:这样重大的再发现,在美术界中竟不曾引起丝毫波动!我个人认为现代作画的人,不管学的是国画西画,都可在敦煌壁画中汲取无穷的创作源泉;学到一大堆久已消失的技巧(尤其人物),体会到中国艺术的真精神。

而且整部中国美术史需要重新写过,对正统的唐宋元明画来一个重新估价。可惜有我这种感想的,我至今没找到过,而那次展览会给我精神上的激动,至今还像是昨天的事!

……(略)

怒庵拜上

一九六一年七月三十一日晚

本文仅代表转载平台和作者本人观点。

经公众号“在艺App”(ID:zai-art)授权转载。原文略有改动。

图片来源于中国美术馆故宫博物院、南京博物院和网络,版权归原作者所有。